来源:体育平台 日期:2024-12-11 访问次数:次

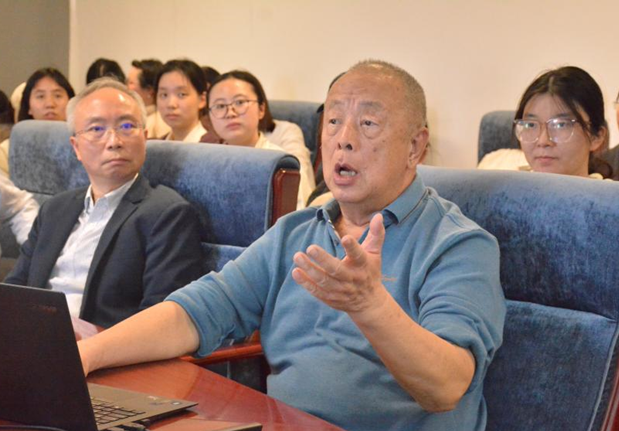

2024年12月3日下午,北语章黄所语言学论坛系列讲座在体育竞猜平台 综合楼1223会议室举行。广东外语外贸大学石定栩教授与香港中文大学邓思颖教授受邀分别开展了题为《“了2”的语法功能》和《句末助词从何而生?》的学术讲座。本次讲座由章黄学术理论研究所所长冯胜利教授主持,体育平台-体育竞猜平台 吴福祥教授、马秋武教授、外国语学部高明乐教授、语言学系陆丙甫教授、熊仲儒教授、汉学与中国学体育平台 骆健飞副教授、语言学系王文颖博士、何雨殷博士、中国社会科体育平台 民族学与人类学研究所李煊博士以及本所王丽娟副教授、苏婧博士出席讲座,另有校内外众多师生积极参与。

冯胜利教授主持讲座

石定栩教授主讲讲座

石定栩教授在对外汉语教学中注意到“了2”使用和研究中存在的一些问题。石教授提到,文献中常见的分析将“了2”处理为时制标记,表示“过去”“近过去”“近将来”等;或者处理为体貌标记,表示“起始体”或“完结体”;也有处理为时体混合标记的,表示“过去起始”或“现在起始”,且均有实例为证。如果将“了2”的用法归纳为表示过去、近过去、现在、近将来、将来,那么就等于说“了2”作为时制标记,能表示所有可能的汉语时制,或者“了2”所表示的动作时间可以飘来飘去。这显然不合理,这种现象在其他语言中是找不到的。然而,这些相互矛盾的分析有些已经进入了对外汉语教材和教师手册,造成了课堂教学的混乱。石定栩教授认为,合理的推论和解释是“了2”本身不表示所附着小句的时制、也不表示小句的体貌,“了2”能否附着到一个小句上,与小句的时制和体貌没有直接关系,而是表示在参照时间之前进入小句所描述的状态,变化形成的状态延续到参照时间仍然为真。因此,“了2”的功能及选择性限制需要从句法-语义、句法-语篇、句法-语境及句法-语用的界面互动来解释。

石定栩教授的讲座内容引起了现场师生的热烈讨论。有学生问及“了2”和小句之间的选择性限制,其关键是否在于小句必须表达状态性(state),还有老师和学生针对“小布什没有去越南了”“这本书看了三天了”等句子的合法性及流水句中“了2”的使用限制提出了疑问,石定栩教授逐一回应并做了相应解释,现场的学术交流气氛融洽,很多基于不同视角的观点和例证对于“了2”的进一步研究具有参考意义。

邓思颖教授主讲讲座

邓思颖教授的讲座围绕“句末助词如何产生”展开。邓教授首先介绍了不同语言中的疑问尾句以及叹词的代句性质,随后通过丰富的例句对“尾句”“叹词”“句末助词”进行对比分析并指出:典型的尾句(附加问句)由省略后的句子组成;叹词有代替根句的作用;句末助词(语气词)位于根句的边缘位置。邓思颖教授通过香港粤语“嗬”[ho35]”“英式英语方言‘innit’(‘isn't it’的合音)”“加拿大英语‘eh’”“美式英语‘huh’”等跨语言现象,提出尾句、叹词、句末助词的关系是一种“堂室关系”,尾句、叹词等“后置”成分原本是独立的句子,之后充当“后续语”,再慢慢并入前面的“主体句”发展成句末助词。与此同时,邓教授提出了两个尚待解决的问题:一、“堂室关系”句法分析的可能性和必要性,二、句首叹词的语法地位,并指出两种可能性,一种是“堂室”有句法结构关系,另一种是二者没有句法结构、“对门而立”。

讨论环节,吴福祥教授指出了汉藏语系不同语言中句末助词的几种演变类型,苏婧老师针对陈述语气与疑问语气如何合并、一个连词是否可以连接两个不同句类提出了疑问,在读博士齐媛则提出叹词可能是句调作用的结果。邓思颖教授一一进行了回应和解答。邓教授的报告激发了现场师生对句末助词起源、演变的浓厚兴趣,为语言学相关问题的研究提供了新的研究思路。

现场师生交流与讨论

最后,冯胜利教授代表在场师生对石定栩教授和邓思颖教授的精彩报告表示感谢。

章黄所将继续举办更多精彩的前沿学术讲座,欢迎大家持续关注!